ろうけつ染め

熱で溶かした液状のろうで布地に模様を描き、 描いた部分を防染 (染まらないように)し、

染色した後にろうを 取り除く技法。

ろうけつ染めの起源は2000年以上前までさかのぼり、 中国では絞り染め、型染めと並んで

三大模様染め技術と称されます。日本では、正倉院宝物殿に収納され、 天平寺時代からの染色技法であるとされています。

興梠義孝「夕日の里」

染色画(ロウケツ染) P50号

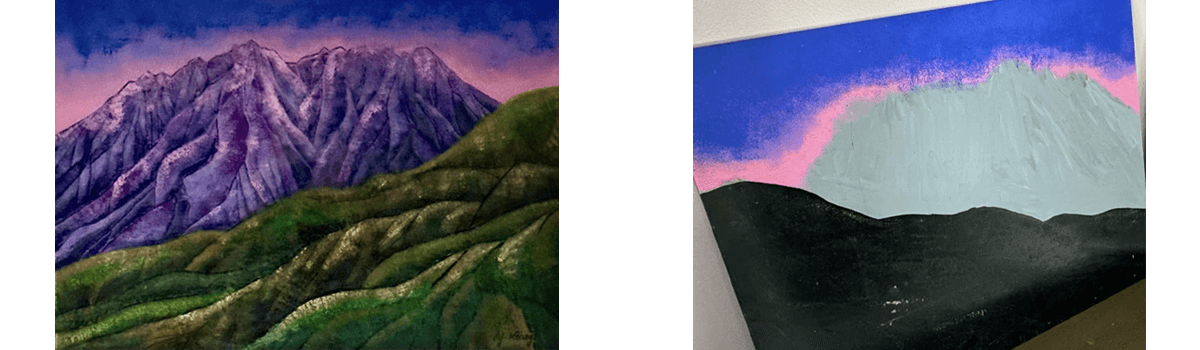

アクラス画

中世ヨーロッパに始まるガラス絵の技法をもとに、アクリル板の裏側から描く独自の画法。

(ガラス絵とは・・・ 透明な板ガラスの裏面に描き、 表面から観賞するもの。 その為、前景を描いて後から背景を塗る技法。)

独特な技法や発想が必要な為描くのは難しいのですが、「立体感」や、「透明感」、かつ「写実的」に表現することができます。

←表から見ると絵の具が重なり合い立体感があります。

→裏は手前側から描き、最後に背景を塗ります。

興梠義孝「パリ郊外」

アクラス画 P12号

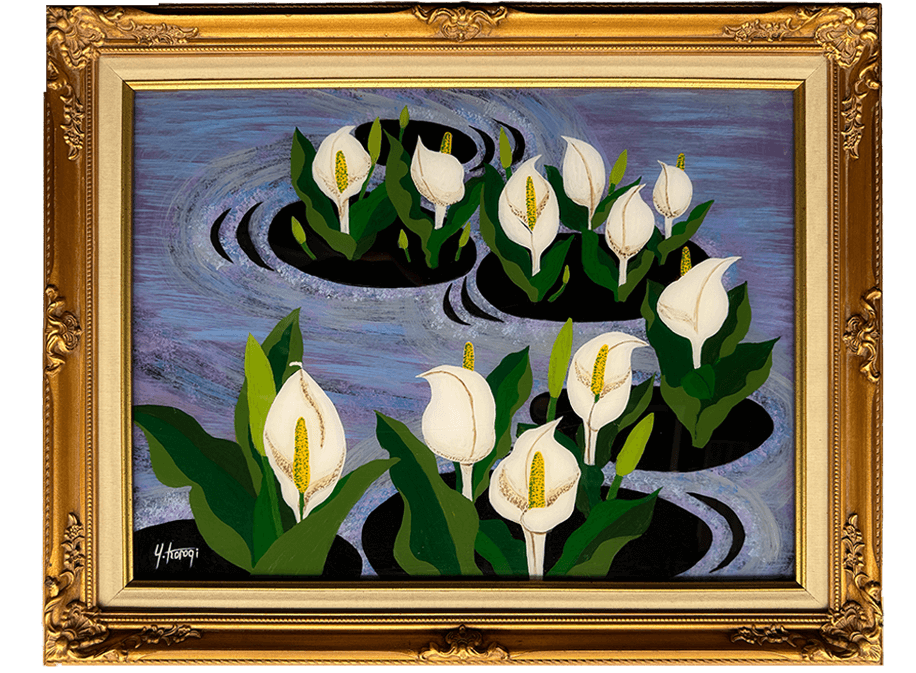

アクリル画

アクリル絵具の歴史は70年あまりとされ、500年以上続く油絵具の歴史に比べるとアクリル絵具の歴史は

まだまだ浅い、新しい絵画技法です。

アクリル絵具の特徴は乾くのが早く、表面が油性のもの 以外であれば、ほとんどの素材に描くことができます。

興梠義孝「水芭蕉」

アクリル画 P12号

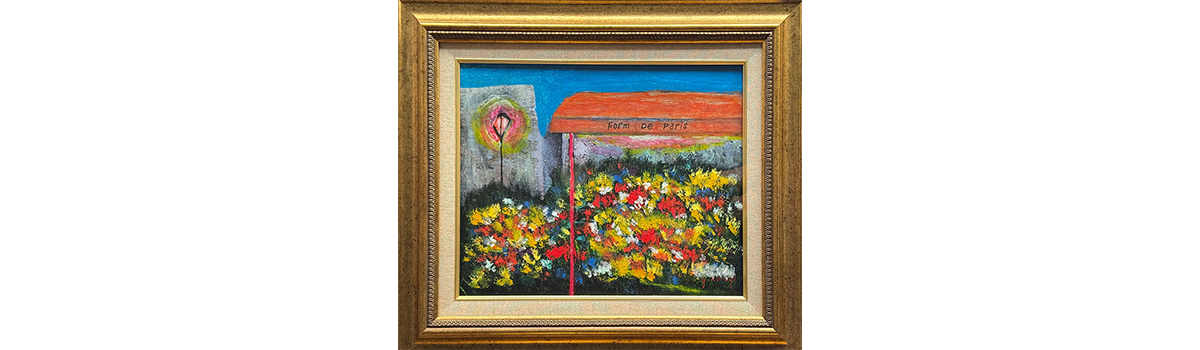

油彩画

油絵は、乾性油を結合剤として顔料(様々な原料から作る色の粉末)を、 板に芸術的な絵画を描く最も一般的な技法です。

油絵の歴史は長く、15世紀前半に、ネーデルランドの画家 ヤン・ファン・エイクが油絵の技法を確立したといわれています。

その後、油絵は、技法・材料の発展や変化をしながら、 現在まで描かれています。

興梠義孝「花屋」

油彩画 P6号